Siete arrivati solo adesso a questa serie d’articoli?

Nessuna paura! Siete ancora in tempo per recuperare.

Basta cliccare per qui per la prima e la seconda parte!

Non avete perso neanche una puntata?!? Allora siete dei superfedelissimi

Il patrimonio del fuco è interamente custodito nell’addome dove si trova l’apparato riproduttore che viene estroflesso – letteralmente tirato fuori – al bisogno, cioè al momento dell’accoppiamento. È un patrimonio talmente importante e ingombrante che i fuchi hanno rinunciato all’apparato vulnerante, per dargli il massimo spazio disponibile.

È formato da due testicoli, due vescicole seminali, due ghiandole mucose e un endofallo, collegato al resto degli organi tramite il dotto eiaculatore.

Il fuco, quando si tratta di allestimento di attrezzature riproduttive, non perde tempo tant’è che i suoi testicoli iniziano a svilupparsi nel momento della schiusa dell’uovo e continuano il loro sviluppo attraverso la cura e la nutrizione operata dalle operaie. Gli spermatozoi (immaturi) cessano la loro moltiplicazione circa 6 giorni dopo la schiusa.

Lo sperma completa la propria maturazione quando il fuco giunge allo stadio di pupa e le cellule spermatiche sviluppano testa e coda.

L’endofallo inizia la sua formazione intorno al settimo giorno dello stadio di larva.

Tanta fretta… Ma poi la maturazione sessuale dei fuchi ha tempi più lunghi rispetto a quelli della regina.

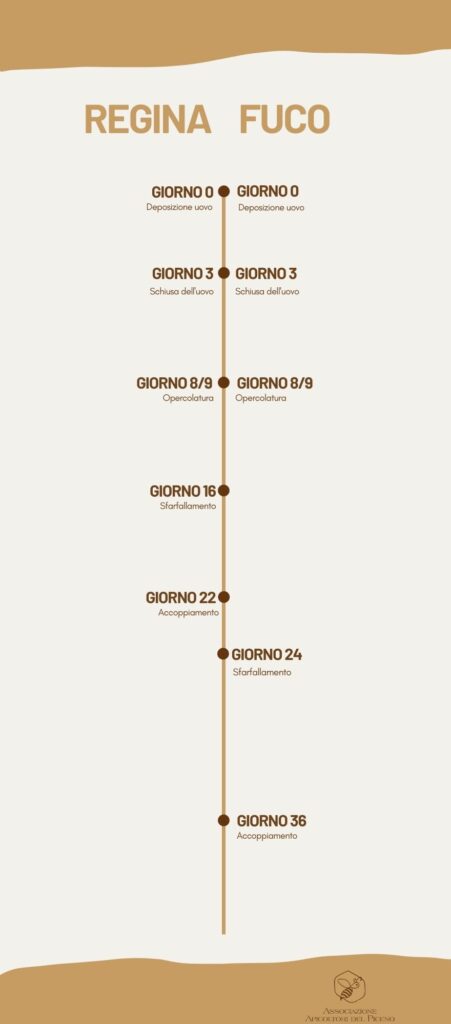

Se si osserva la linea temporale riportata in figura si nota che una regina, il cui uovo è stato deposto nello stesso giorno del fuco, oltre a sfarfallare in meno giorni (16 giorni per la regina contro i 24 del fuco) raggiunge la maturità sessuale 5/6 giorni dopo la nascita, mentre al fuco ne occorrono 12 addirittura.

Ma a cosa gli occorrono tutti questi giorni? Presto detto.

Una volta sfarfallato, occorrono più o meno tre giorni allo sperma per compiere l’esodo dai testicoli alla vescicola seminale durante il quale gli spermatozoi si attaccano con la testa alle pareti della vescicola seminale in modo da assorbire le secrezioni e completare il proprio sviluppo. Tutto avviene in circa 12-13 giorni dopo lo sfarfallamento. A questo punto, i testicoli sono completamente avvizziti e le vescicole sono piene di sperma… che immagine sublime!

Lo sperma viene nutrito nelle vescicole e rimane vivo e attivo finché il fuco non muore “di vecchiaia”, perché non ha avuto l’occasione di accoppiarsi, o per tutta la durata della vita della regina nell’ipotesi che il fuco si sia accoppiato.

I fuchi che sopravvivono all’ecatombe dell’accoppiamento, cioè che non si immolano per la causa della prosecuzione della specie, hanno una aspettativa di vita che varia dalle 2 alle 5 settimane.

Dopo l’apparato riproduttore i fuchi hanno un altro punto di forza negli adattamenti fisiologici ed anatomici che gli consentono una capacità di volo forte e potente (Se sei anche un lettore di l’apis, puoi approfondire nell‘articolo “mai una gioia” n.9/2022).

Dato che la mission dei fuchi è la riproduzione, e quindi l’accoppiamento sessuale, sono dotati di potenti organi di senso: i loro occhi compositi contano un maggiore numero di ommatidi rispetto alle femmine, e le loro lunghe antenne, ricche di sensori, concorrono nell’orientamento olfattivo e visuale mentre sono impegnati nella ricerca della regina durante il volo di fecondazione.

È chiaro quindi che occhi e antenne sono organi più sviluppati nei maschi rispetto alle femmine (come prima: se sei un lettore di l’apis, l’articolo di approfondimento è Due HUB sulla testa di l’apis n.2/2024)

La testa di un fuco è più grande di quella di un’operaia, ma le mandibole sono molto più piccole e la borsa melaria è meno voluminosa: questo li rendi poco o nulla performanti in termini di bottinamento e nutrizione autonoma. Sarà forse colpa dell’intensa cura che ricevono dalle operaie la riduzione sia nella funzione che nell’abilità di raccogliere e digerire nettare e polline? E sarà ancora colpa delle amorevoli cure delle operaie la riduzione (o assenza) delle ghiandole che producono pappa reale, enzimi e cera? Ebbene sì, e tutto questo ne fa dei bamboccioni. Il loro corpo, come ormai è ben chiaro, è specializzato per contenere e trasferire grandi quantità di sperma e muco: quest’ ultimo è di importanza fondamentale nel processo di accoppiamento sia per la connessione tra maschio e regina che, probabilmente, come azione stimolante per l’oogenesi e l’ovodeposizione.

La loro strategia di volo è molto più rischiosa rispetto a quella delle operaie e nonostante non siano in grado di fornirsi di nettare in campo alla stessa maniera delle operaie trasportano solo una modesta quantità di cibo nella borsa melaria durante i loro voli di accoppiamento. In un ottica di costi/benefici perché sprecare risorse? Se riesce ad accoppiarsi perché morire con la pancia piena? Se non si accoppia forse non merita neanche di sopravvivere e di ripresentarsi a casa. E se durante il ritorno finisce in bocca a qualche predatore, meglio che non abbia al suo interno ulteriori calorie da dare in beneficienza. Nell’economia dell’alveare va bene così!

Lo svezzamento

Per quanto riguarda la composizione del cibo durante lo stadio larvale non si riscontrano differenze, si nota soltanto che, mentre la composizione della pappa reale per le operaie subisce una modifica dei componenti dopo 84 h, per i fuchi ciò avviene dopo 108h. Questo potrebbe dipendere dal fatto che lo sviluppo dei fuchi ha tempi più dilatati rispetto a quello delle operaie. Inoltre durante lo stato larvale i fuchi accumulano nel loro corpo una maggiore quantità di grasso. La concentrazione di proteine nell’emolinfa dipende dallo stadio larvale e non si notano differenze tra fuchi e operaie.

Emolinfa e ormoni

Gli organi interni delle api galleggiano nell’emolinfa che, grossolanamente, corrisponde al sangue dei vertebrati: contiene proteine, amminoacidi e altre sostanza in una concentrazione piuttosto alta. La composizione dell’emolinfa, però, non è così attentamente regolata nei suoi componenti come invece avviene nel sangue dei vertebrati. Nell’emolinfa si trovano anche diversi ormoni tra i quali l’ormone giovanile, prodotto da una specifica ghiandola chiamata corpo allato, che è più piccola nei fuchi rispetto sia alle operaie che alle regine.

Le pupe dei fuchi non sintetizzano l’ormone giovanile, ma gli adulti sono in grado di farlo a partire dalla nascita fino al nono giorno, dopo il quale l’ormone decresce. La concentrazione degli amminoacidi nell’emolinfa dipende dell’età: sia nelle operaie che nei fuchi.

La vitellogenina è prodotta dalle femmine come uno specifico precursore delle proteine del tuorlo, ma potrebbe anche avere qualche altra funzione che al momento è sconosciuta; è presente nei fuchi in una frazione minore tra le proteine dell’emolinfa e si discute ancora riguardo la sua funzione per quanto riguarda il trasporto di zuccheri, lipidi, fosfati, vitamine e ormoni. Ad oggi il suo ruolo resta ancora da verificare. Si sa però che alcune proteine dell’emolinfa sono presenti negli organi riproduttivi dei fuchi. Il resto è ancora un mistero imperscrutabile.

La concentrazione di amminoacidi liberi nell’emolinfa dei fuchi e delle operaie dipende in modo significativo dall’età. Per operaie e fuchi la concentrazione massima di amminoacidi si ha all’età di 5 giorni e poi diminuisce con il progredire dell’età.

I fuchi mangiano meno polline rispetto alle operaie e lo consumano solo durante i primi pochi giorni successivi allo sfarfallamento, mentre le operaie se ne nutrono per un periodo molto maggiore, soprattutto durante il periodo di allevamento della covata, e sono molto meglio equipaggiate per filtrare il polline grazie al protoventricolo più grande nelle femmine.

Energia e calore

La maggior parte dei carboidrati ingeriti da fuchi e operaie è utilizzata per l’attività dei muscoli del volo. Le operaie hanno la capacità di produrre calore grazie alla vibrazione dei loro muscoli toracici senza muovere le ali e questo è di fondamentale importanza per la termoregolazione della temperatura della camera di covata e del nido. La capacità di generare attivamente calore è un prerequisito per il decollo quando le temperature sono basse e questa abilità è utilizzata per scaldare il nido nell’area di covata ad una temperatura di 34-36 °C.

Le api adulte, ad eccezione delle giovanissime, partecipano tutte alla termoregolazione della covata del nido. Il maggiore consumo di ossigeno a temperature più basse è causato dall’incremento del riscaldamento toracico.

Anche i fuchi con almeno 2 giorni di vita contribuiscono (e menomale!) alla produzione attiva di calore, soprattutto in caso di temperature ambientali basse.

A temperature che variano da 5 a 20 °C i fuchi sono ectotermici, cioè la loro temperatura varia al variare della temperatura esterna, mentre le operaie sono endotermiche, per cui la temperatura corporea è regolata dalla produzione di calore metabolico interno. A temperature comprese tra 25 e 35 °C sia fuchi che operaie sono endotermici.

Riproduzione e selezione

Il superorganismo alveare passa i suoi geni da una generazione all’altra sia attraverso la produzione di regine che fondano nuove colonie oppure attraverso fuchi competitivi che si accoppiano con regine provenienti da altre colonie.

Il successo riproduttivo dei fuchi può essere considerato il principale fattore della selezione naturale nelle api e la selezione attraverso la linea maschile è un fattore estremamente importante per la fitness della colonia. Questo e altri aspetti possono aver favorito l’evoluzione di maschi corpulenti i quali, probabilmente per ragioni fisiologiche, producono più sperma di quelli piccoli e sviluppano una maggiore energia cinetica nel volo che può rivelarsi vantaggioso per superare gli altri fuchi.

0 Comments